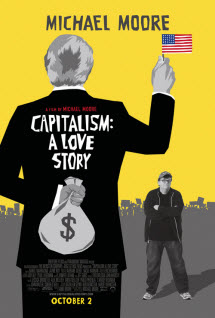

Michael Moore und seine Sicht der Welt ist hinreichend bekannt. Man kann ihn mögen oder hassen, sein Talent für unterhaltsame, polemische Dokumentationen ist nicht zu leugnen. Die Finanzkrise ist für Moore ein gefundenes Fressen. In seinem sarkastisch „Capitalism – A Love Story“ betitelten neuen Film zeichnet Moore ein düsteres Bild der USA und gibt einmal mehr den Anwalt der kleinen Leute. Sehr viele Höhepunkte hat der Film nicht zu bieten, aber wenn Moore ins Schwarze trifft, dann auch richtig.

Michael Moore und seine Sicht der Welt ist hinreichend bekannt. Man kann ihn mögen oder hassen, sein Talent für unterhaltsame, polemische Dokumentationen ist nicht zu leugnen. Die Finanzkrise ist für Moore ein gefundenes Fressen. In seinem sarkastisch „Capitalism – A Love Story“ betitelten neuen Film zeichnet Moore ein düsteres Bild der USA und gibt einmal mehr den Anwalt der kleinen Leute. Sehr viele Höhepunkte hat der Film nicht zu bieten, aber wenn Moore ins Schwarze trifft, dann auch richtig.

So ist die Nachricht, dass die Lücke zwischen Arm und Reich immer größer wird, nicht neu. Mit welcher zynischen Präzision sich aber ein Memo der Citigroup dieser Tatsache annimmt (natürlich im Bestreben für die Reichen noch mehr rauszuholen) ist dann doch beängstigend. Denn es wird überdeutlich, dass für deren Verfasser soziale Verantwortung und Gemeinwohl keine relevanten Größen in ihren Gleichungen sind. Sie haben nur ein ungutes Gefühl, dass sich bei den Massen Widerstand regen könnte – denn der wäre angesichts der Realität nur zu verständlich…

Ebenso zeichnet Moore schlüssig nach, wie seit den Tagen von Schauspieler-Präsident Ronald Reagan Konzerne und Finanzindustrie durch Lobbyismus extrem an Einfluss gewonnen haben. Den Wählern wird einfach solange vorgegaukelt, man stehe für ihre Interessen ein, bis sie das glauben. Dabei wählen die Amerikaner ja zum Glück (für die Lobbyisten) traditionell mit dem Herzen (für/gegen Waffenbesitz oder Abtreibung) und nicht mit dem Portemonaie. So verzeihen sie ihrem Präsidenten auch Milliardengeschenke an Superreiche. „Steuersenkung“ klingt ja schliesslich immer gut!

Wenn Moore hingegen mit einem Geldtransporter bei den Banken vorfährt, um die Steuergelder des Rettungspakets wieder einzusammeln („You can trust me!“) ist das zwar durchaus komisch, aber pure Unterhaltung. Auch mit den Portraits der ‚kleinen Leute‘, die ihr Haus im Zuge der Krise verloren haben, kann Moore nur bedingt punkten. Sicher, sie haben Finanzprodukte genutzt, die ethisch fragwürdig sind. Aber ihr Motiv war dasselbe wie das der Anbieter. Sie waren gierig und wollten mehr.

Das wiederum ist symptomatisch für das Dilemma in Moores Filmen. Der kleine Mann ist immer der Dumme, aber er verhält sich auch selten wie ein mündiger Bürger in einer freien Welt. Wer Finanzprodukte nicht versteht muss sie auch nicht kaufen. Sparkonten gibt es auch in den USA genug, nur eben ohne die Hammer-Rendite.

Wie man es dreht und wendet, „Capitalism – A Love Story“ ist eine interessante Reise durch die USA. Moores Kapitalismus- und Gesellschaftskritik ist berechtigt. Und auch der Blick in die US-Verfassung, mit der Erkenntnis, dass darin von „free enterprise“ oder gar „capitalism“ keine Rede ist, muss erlaubt sein. Am Ende hat man eine Menge Stimmen zum Thema gehört, eine Lösung ist dennoch nicht in Sicht. Das wäre aber auch eine allzu hohe Erwartung an eine Dokumentation.

Weil Moores Filme das Publikum polarisieren wird seine Message auch bei diesem Film letztlich nur bei denen ankommen, die ohnehin schon ähnlicher Meinung sind wie er selbst (ich meine damit auch mich). Es ist trotzdem äußerst legitim den Finger in die Wunde der Finanzkrise zu legen und eine gute alte Grundsatzdebatte über Selbstverständnis und Ziele eines Gemeinwesens/Nationalstaates anzuregen. Erst recht, wenn man einen Fürsprecher wie Präsident Franklin D. Roosevelt hat. Der hatte kurz vor seinem Tod gegen Ende des Zweiten Weltkriegs eine zweite ‚Bill of Rights‘ im Sinn – die Moore nun wieder ins Gespräch bringen will.

4/5

[Update: Bin mal gespannt, ob Obamas Gesundheitsreform das Versprechen FDRs in Teilen einlösen kann – oder nur die Staatsverschuldung in irre Höhen treibt…]